中國又一項頂尖科技,打破西方技術封鎖,德瑪吉、馬札克遭遇寒冬

誰能想到,一台機床,竟然能攪動全球製造業的神經?當中國自主研發的七軸五聯動高端數控工具機實現量產,那個精度只有0.003毫米的「冷冰冰」鋼鐵怪獸,動靜之間,直接砸到了德國和日本的飯碗上。有人說,這是中國製造的一小步,卻是西方技術壟斷的一大破口。

前言

誰能想到,一台機床,竟然能攪動全球製造業的神經?當中國自主研發的七軸五聯動高端數控工具機實現量產,那個精度只有0.003毫米的「冷冰冰」鋼鐵怪獸,動靜之間,直接砸到了德國和日本的飯碗上。有人說,這是中國製造的一小步,卻是西方技術壟斷的一大破口。

如今,德國德瑪吉在裁員,日本馬扎克訂單大跳水,而中國的這台“鋼鐵巨獸”,卻在歐洲展會上被搶購一空。這背後到底發生了什麼,值得我們好好聊聊。

精準度比頭髮還細,中國工具機打破「卡脖子」魔咒

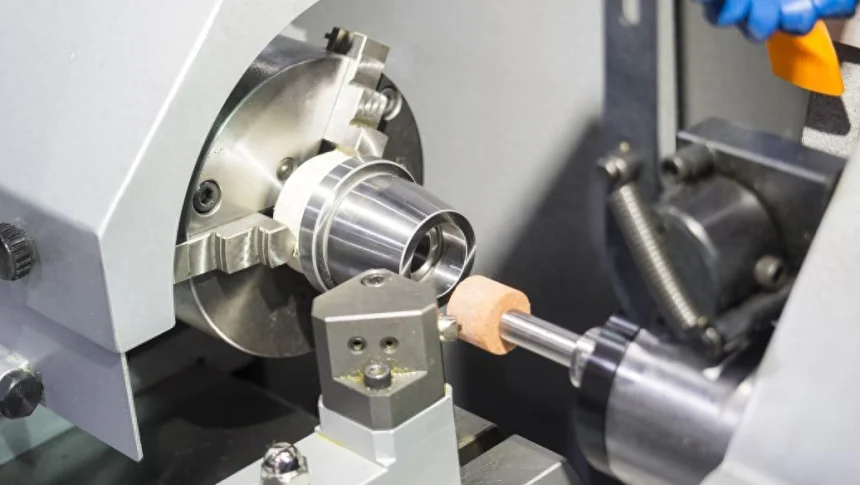

對一般人來說,「0.003毫米」的概念可能很抽象,但如果告訴你,這比頭髮絲還細了十幾倍,比細菌還要小一圈,你大概就開始明白,這種精度,已經不是「看得見」的問題,而是「做不做得到」的挑戰。

長期以來,德國、日本等少數國家壟斷高端工具機市場,尤其是航空發動機、核電葉片、盾構機主軸這類核心部件的加工設備,中國企業只能眼巴巴地等著進口,關鍵時候還往往被「斷貨」。這場技術封鎖,持續了幾十年。

但局面在2025年徹底改寫。中國自主研發的七軸五聯動機床,不僅精度達到國際頂尖水平,而且實現了量產,打破了西方封鎖已久的技術壁壘。

這場技術突圍背後,離不開國家層級的戰略佈局。早在2014年,中國就把「高級CNC工具機」寫進了《科技創新2030重大專案》。

隨後的十年裡,華中數控搞控制系統、重慶理工大學做奈米感測器、格力提供磁懸浮主軸、瀋機床負責整機集成,大家在各自領域死磕到底,終於拼出了這台讓西方坐不住的「黑科技」。

例如五重集團的CKX5680工具機,能加工8公尺直徑的大組件,精度控制在0.003毫米以內。航空引擎的渦輪盤,從72小時加工時間縮短到18小時,良品率也從原來的83%躍升到接近98%。這不僅是技術的飛躍,更是產業鏈效率的加速。

更現實的是,國產設備的成本只有進口機型的三分之一,維護週期也大幅縮短──以前進口設備壞了得等三個月,現在國產設備24小時就能回應。這對製造業而言,不只是“便宜好用”,簡直是“救命神器”。

德日市場受挫,中國設備「出海」成新常態

當中國高端機床開始量產,不少人最先問的不是“技術有多厲害”,而是“誰會買?”答案很快就來了。

比亞迪新能源車工廠的工具機使用國產化率已經高達82%,風電設備製造成本下降了12%,新能源汽車零件成本降低了54%。這不是「有沒有用」的問題,而是「用上了就離不開」。

而更讓德國和日本「坐不住」的,是中國工具機正在快速出海。在柏林技術展上,多家歐洲中小廠商當場簽約採購中國的七軸五聯動機床,不僅看重性價比,更重視中國設備的穩定性與交付能力。國產鎢鋼銑刀、精密刀具也首次進入德國市場,開始搶奪德國產品的「主場」。

這些變化直接反映在企業帳面上。根據《金融時報》報道,日本馬札克2025年上半年全球訂單量暴跌52%,德國德瑪吉宣布裁員15%。更有趣的是,西方一些高階設備直接大跳水,價格下調了40%,只為了留住客戶。

不只是下游客戶在用,整個產業鏈也開始協同升級。曾經被日本THK壟斷的靜壓蝸桿副,如今已由中國企業實現自主量產;原本需要進口的數控系統,也在2025年被華中數控大面積取代。工信部甚至提出,到2025年底,CNC系統國產化率要達到85%以上。

就連蘋果的供應鏈也開始在測試中國機床,用來加工手機結構件和精密模組,這意味著,中國設備不再只是“能用”,而是“領先”,開始被全球高端製造業真正接納。

從“製造執行者”到“規則制定者”,中國製造迎來質變

有人說,中國製造這次的突破,不只是技術上的“精進”,更是產業規則上的“重塑”。

為什麼這麼說?我們來看幾個關鍵點。第一是系統性的效率。過去中國製造業在高階裝備領域總是「卡鏈條」-有技術沒設備,有設備沒配件,有配件沒系統。如今,透過政策引導、產業鏈協同和技術轉化的高效配合,這條高端製造鏈終於打通了。

例如格力的磁浮主軸,已經實現軍工級品質,振動精度控制在0.8微米內,甚至讓德國專家現場考察時直呼「不可思議」;瀋陽機床的靜壓導軌,使用壽命達到28000小時,直接超越了THK的標準壽命。這種「低調但硬核」的技術進步,正在逐步壓縮西方的技術領先時間窗。

第二是標準話語權的轉變。根據《路透社》報道,中國工具機技術的進步速度,已經讓一些國際標準機構感到「措手不及」。 ISO組織內部甚至開始討論,是否需要根據中國設備的精確度參數,重新調整國際工具機標準。這意味著,中國不僅在製造上做到最好,還可能在「規則制定」上掌握主動。

第三是戰略安全的再定義。過去我們談“自主可控”,往往是被動應對,如今的“自主”,是主動出擊。在航空發動機、核電、盾構裝備等關鍵領域,有了國產高端工具機的支撐,意味著基礎設施和國家安全有了更穩固的技術底座。

當然,挑戰還在前頭。部分高階零件,如CNC系統的核心演算法、導軌絲槓等,仍存在一定的進口依賴。但這並不妨礙整體趨勢的改變。隨著技術競爭加劇,不排除西方可能發起新一輪的技術封鎖,但這次,中國有了更強的底氣去應對。

七軸五聯動機床的量產,不只是中國製造的勝利,更是全球製造業格局的重塑。從“技術受制於人”到“設備出口歐洲”,這不僅是技術突破,更是產業認同的躍遷。

當中國製造開始從執行者轉變為制定者,世界會發現,這個東方大國不再只是“工廠”,而是未來工業規則的參與者,甚至是引領者。

故事才剛開始,而這台精密到「頭髮絲都要抖三抖」的中國工具機,正是這個時代最有力的訊號之一。

分享

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

爱

0

爱

0

有趣的

0

有趣的

0

生气的

0

生气的

0

伤心

0

伤心

0

哇

0

哇

0